Lebensmittel effizienter nutzen – Raum für innovative Geschäftsmodelle

Die Reduzierung von Lebensmittelverlusten und -abfällen als Chance für die Einhaltung von planetaren Grenzen.

Es sind nur noch sechs Jahre bis zur Schlussrechnung, welche der 17 Ziele und 169 Unterziele der Nachhaltigkeitsagenda 2030 erreicht werden konnten. Im Unterziel 12.3 ist ein Minus von 50 % für das Aufkommen der Pro-Kopf-Lebensmittelabfälle vorgegeben, während die Reduzierung der Verluste ohne Zielwert angestrebt wird. Nach Berechnungen der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ( FAO) stagnieren die globalen Verluste nach der Ernte bis zum Tor des Einzelhandels seit 2016 bei rund 13 Prozent (UN, 2022). Der im April 2024 veröffentlichte zweite Bericht zum Aufkommen an globalen Lebensmittelabfällen (UNEP, 2024) zeigt ein leicht ansteigendes Niveau von 17 Prozent (2019) auf 19 Prozent (2022). Nachdem sich die verfügbare Datenlage laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) für die 2. Auflage wesentlich verbessert hat, könnte diese Entwicklung eher mit einer detaillierteren Erfassung der Mengen als mit einem tatsächlichen Anstieg zusammenhängen. Belastbare Daten zu Verlusten und Abfällen sind jedoch weiterhin rar, vor allem in Ländern mit niedrigem Einkommen und für ländliche Gebiete sowie für die Sektoren Landwirtschaft, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel, Außer-Haus-Verzehr. Es hat sich herausgestellt, dass Verluste und Abfälle alle Länder mehr oder weniger gleich betreffen – nur die Ursachen unterscheiden sich.

Acht bis zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen werden durch Lebensmittel verursacht, die produziert, aber nicht gegessen werden (UN, 2022). Der geschätzte monetäre Verlust für die Weltwirtschaft beträgt über eine Billion US-Dollar jährlich. Rund 28 Prozent der weltweiten Agrarflächen und das dreifache Wasservolumen des Genfer Sees werden durch Lebensmittel in Beschlag genommen, die nicht gegessen werden. Gleichzeitig hungern knapp 800 Millionen Menschen, und rund ein Drittel der Weltbevölkerung ist von Lebensmittelunsicherheit betroffen.

Eine effizientere Nutzung jener Lebensmittel, die bereits produziert werden, hätte also unter anderem eine bessere Ernährungsversorgung, eine reduzierte Freisetzung von Treibhausgasen (durch die Minderung der Methanemissionen bei unsachgemäßer Deponierung) und eine sinnvolle Verwendung regional knapper Ressourcen wie Wasser ohne zusätzliche Belastung der planetaren Grenzen zur Folge.

Rund 28 Prozent der weltweiten Agrarflächen werden durch Lebensmittel in Beschlag genommen, die nicht gegessen werden.

Felicitas SchneiderNach der Veröffentlichung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wurde in Fachkreisen lange darüber diskutiert, ob Lebensmittelverluste und -abfälle definitionsgemäß nur den essbaren/genießbaren Teil einer Pflanze oder eines Tieres, der für die menschliche Ernährung bestimmt ist, umfassen sollten, oder ob auch nicht essbare/genießbare Teile wie Schalen, Knochen oder Kerne einbezogen werden müssten. Die Vereinten Nationen einigten sich schließlich auf eine Definition, die auch die nicht essbaren/genießbaren Teile berücksichtigt. Skeptiker fragten, wohin das führen würde – Bananen ohne Schale zu züchten, oder Hühner ohne Knochen?

Länder mit einem hohen Exportanteil an verarbeiteten Lebensmitteln empfinden es wohl immer noch als ungerecht, dass sie in der Statistik mit einer hohen Pro-Kopf-Menge an Verlusten und Abfällen aus der Industrie zurechtkommen müssen, während die Importländer die zugehörigen essbaren Anteile genießen können. Die letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass diese Definition ein unerwarteter Motor für Innovation und Kreislaufwirtschaft sein kann. Sobald für Lebensmittelverluste oder -abfälle eine Verwendung als Tierfutter, zur industriellen Weiterverarbeitung oder zur Herstellung biogener Materialien gefunden werden kann, gelten sie nicht mehr als Verluste oder Abfälle.

Geschäftsmodelle zur Reduzierung von Lebensmittelverlusten und Verschwendung

Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf eine möglichst hochwertige Nutzung der Verluste und Abfallströme gelegt werden. Obwohl es global noch immer keine einheitliche Hierarchie gibt, ist der generelle Weg mehr oder weniger gleich: Erste Priorität hat die Reduzierung von Verlusten und Abfällen direkt an der Quelle. Nicht vermeidbare Mengen sollten im nächsten Schritt einer alternativen Nutzung zugeführt werden, z.B. durch Umverteilung über soziale Einrichtungen, sogenannte Foodsharing-Aktivitäten oder durch Upcycling einiger Bestandteile als Inhaltsstoffe neuer Lebensmittel. Ist das nicht möglich, stellt die Verwendung als Tierfutter eine alternative Lösung dar. Mengen, die auch dafür nicht geeignet sind, können für den Non-Food-Sektor Verwendung finden. Erst danach sollte eine stoffliche Verwertung in einer Kompostier- oder Biogasanlage, die thermische Nutzung des Brennwertes durch kontrollierte Verbrennung oder als letzter Ausweg eine Deponierung stattfinden. Die Deponierung ist weltweit leider derzeit noch der häufigste Entsorgungsweg.

Die Nutzung von künstlicher Intelligenz zeigt neue Wege der optimierten Modellierung der Nachfrage für bestimmte Produkte auf. Diese ermöglicht eine stärker bedarfsgerechte Einkaufs- und Produktionsprozesse, führt zu optimiertem Lagerbestand und kann so zu erheblichen Ressourceneinsparungen führen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Vorgehensweise umso effizienter wird, je mehr Akteure der Lieferkette in die Modellierung involviert sind. Hemmnisse sind jedoch weiterhin Fragen der Datensicherheit und -nutzung, der verwendeten Datenformate, die Kooperationswilligkeit etc.

Während in der Verarbeitung von tierischen Produkten die Nutzung von Nebenströmen seit langer Zeit einen wichtigen Geschäftsbereich darstellt, hat die innovative Weiterverarbeitung einiger pflanzlicher Materialströme für Food und Non-Food-Anwendungen (mit Ausnahmen, wie z.B. Stärke) erst mit Verzögerung eingesetzt. Traditionelle Nutzungswege als Tierfutter oder zur Bodenverbesserung lassen wertvolle Eigenschaften von Inhaltsstoffen, wie eine Wirkung als Antioxidans, texturverbessernde Charakteristiken etc., außer Acht. Nach und nach werden Nebenprodukte aus einem Zweig der Lebensmittelverarbeitung in anderen Zweigen erneut eingesetzt, findet ein Upcycling von früher als Abfall eingestuften Strömen statt, oder können funktionelle Substanzen durch neu verfügbare Technologien gewinnbringend extrahiert werden. Digitale Plattformen erleichtern interessierten Unternehmen einen schnellen und transparenten Informationsaustausch zwischen Angebot und Nachfrage.

Innovative Aufbereitungsprozesse für Produktionsrückstände ermöglichen eine höhere Ausbeute von Ressourcen. Ein globaler Speiseeishersteller kann Rückstände aus Produktwechseln seit Kurzem mit neuen Technologien aufarbeiten und bis zu 40 Prozent in den Prozess zurückführen. Spezialisierte Unternehmen entwickeln in Kooperation mit großen Lebensmittelunternehmen für bisher anfallende Verluste oder Abfälle passgenaue Aufbereitungstechnologien, um neue Wertschöpfung zu erzielen. Auch der Einsatz von vermeintlich nicht essbaren Bestandteilen, wie Bananenschalen, Kakaofrüchte und -schalen, als Inhaltsstoffe neuer Lebensmittel wird forciert.

Unternehmen, die sich nicht des Greenwashings verdächtigen lassen möchten, können ihre entsprechenden Produkte, die Inhaltsstoffe aus früher weggeworfenen Lebensmitteln enthalten, seit 2019 als sogenanntes Upcycled Certified® Produkt zertifizieren lassen.

Im Non-Food-Bereich sind bisherige pflanzliche Abfallströme ein interessanter Rohstoff bei der Produktion von veganen Alternativen, als Rohstoff für biobasierte Kunststoffe, als Faser- und Farbstofflieferanten oder als Substrate für Vertical Farming (1).

Jeder Krümel zählt – gelingt ein Upscaling?

Um Betriebe unabhängig von ihrer Größe bei der strukturierten Umsetzung von Vermeidungsmaßnahmen zu unterstützen, wird seit Ende 2021 von internationalen Experten ein Managementsystem-Standard ISO 20001 erarbeitet (ISO/TC 34/SC 20). Es geht um die ganzheitliche Betrachtung der Auswirkungen von betriebsinternen Abläufen und Entscheidungsprozessen bei der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung auf das interne sowie auf das vor- und nachgelagerte Aufkommen von Lebensmittelverlusten und -abfällen. Der Standard ist ähnlich aufgebaut wie bereits geltende ISO Managementsysteme, was die Implementierung deutlich vereinfachen soll. Ein erster Entwurf wurde bereits von den Spiegelgremien der nationalen Normungsorganisationen kommentiert; eine zweite Review-Runde soll Anfang 2025 stattfinden.

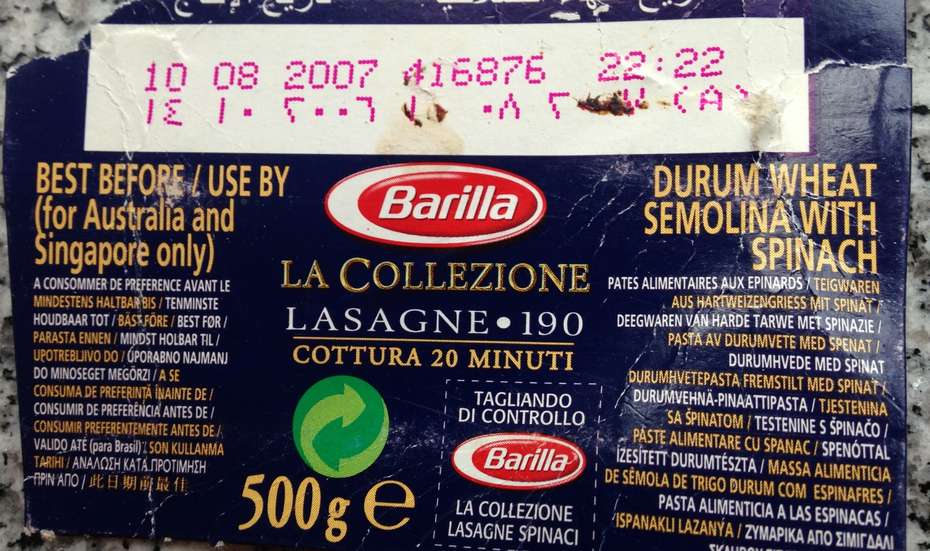

Leider gibt es immer wieder rechtliche und vertragliche Hemmnisse bei der Umsetzung von potenziellen Reduzierungsmaßnahmen. Dazu gehören mögliche Höchstanteile an Rework (Nachbesserungen), Steuern, grenzüberschreitender Transport, Vermarktungsstandards oder auch das Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) garantiert bestimmte Produkteigenschaften, während das Verbrauchsdatum Auskunft über die Lebensmittelsicherheit bei Erreichen des Datums gibt. Generell dürfen Produkte nach Ablauf des Verbrauchsdatums nicht mehr in Verkehr gebracht werden, solche mit einem MHD unter bestimmten Voraussetzungen jedoch schon. Innerhalb der Europäischen Union tragen zwei Drittel der Joghurtprodukte ein Verbrauchsdatum, der Rest ein MHD. In Asien, Teilen von Südamerika und Nordafrika wird Joghurt eher mit einem Verbrauchsdatum zum Verkauf angeboten.

Einem global tätigen Hersteller von Joghurtprodukten gelang unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes die Umstellung von bis zu 90 Prozent seiner Joghurtpalette auf ein MHD. Eine ähnliche Vorgehensweise setzt der Konzern weiter mit anderen Lebensmittelkategorien um. Parallel dazu werden Aufklärungskampagnen implementiert, um Nutzer*innen auf die Bedeutung des MHD aufmerksam zu machen und im Zweifel die eigenen Sinne zur Feststellung der Genießbarkeit einzusetzen. Mit der Umstellung wird aber auch ein großer Anteil der angebotenen Palette an Lebensmitteln potenziell für eine alternative Nutzung nahe oder nach Erreichen des MHDs, z.B. für die Umverteilung, freigegeben.

Bei großen Konzernen sind erreichte Erfolge gut zu kommunizieren und können als Vorbilder dargestellt werden. Globale Möbelhausrestaurants und Einzelhändler haben bereits eine Reduzierung von Lebensmittelverlusten und -abfällen von knapp 50 Prozent erreicht. Die vielen kleinen Verbesserungen, die von einer Unzahl an Klein- und Mittelbetrieben von der Primärproduktion bis zum kleinen Marktstand oder in Millionen von Haushalten täglich umgesetzt werden, bleiben oft noch ungezählt. Diesen Umstand wollen immer mehr Städte ändern, indem sie neue, innovative Ansätze zur Vermeidung aktiv fördern. Diese partizipativen Netzwerke und Förderprogramme von Eurocities, United Cities and Local Governments (UCLG), Local Governments for Sustainability (ICLEI), dem Milan Urban Food Policy Pact und anderen sind ein wichtiger Schlüssel zum Ausrollen von wirksamen Maßnahmen – betrieblich und auf Haushaltsebene.

Gemeinsam können wir etwas bewegen

Unser Lebensmittelsystem ist sehr komplex und die Ursachen für Verluste und Abfälle sind vielfältig. Die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren ist daher von großer Bedeutung und kann nicht nur zur Entwicklung von Lösungsstrategien beitragen, sondern auch den Zeitaufwand und die Reichweite der Umsetzung beschleunigen. Mögliche Zielkonflikte, wie z.B. Lebensmittelsicherheit, Rebound-Effekte (2), Verlagerung von Verlusten und Abfällen in vor- oder nachgelagerte Stufen etc. müssen aktiv aufgegriffen und interdisziplinär bearbeitet werden. Ein wissenschaftlich fundiertes Monitoring sollte daher jede Intervention begleiten, um Maßnahmen möglichst effektiv und effizient umsetzen zu können. Letztlich geht es nicht um das Erreichen eines ausgehandelten Zahlenwertes, sondern darum, möglichst rasch den Weg in ein nachhaltigeres Ernährungssystem einzuschlagen, das den Druck auf planetare Grenzen vermindert.

Literatur

UN (2022) The Sustainable Development Goals Report 2022. United Nations Publications, New York, 68 pages, ISBN 978-92-1-101448-8, available at https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/.

UNEP (2024) Food Waste Index Report 2024: Think Eat Save - Tracking Progress to Halve Global Food Waste. United Nations Environment Programme, Nairobi, 2024, 191 pages, available at https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024.

Fußnoten

1) Unter Vertical Farming versteht man ein landwirtschaftliches Konzept, bei dem die Produktion in Hochhäusern (vertikal) stattfindet, um urbanen Raum nachhaltig landwirtschaftlich zu nutzen. Der Anbau von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen kann damit in Städten direkt erfolgen und spart durch die Nähe zum Verbraucher Transportzeit und –kosten ein.

2) Effizienzsteigerungen senken oft die Kosten für Produkte oder Dienstleistungen. Dies kann dazu führen, dass sich das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer ändert: Sie verbrauchen mehr - die ursprünglichen Einsparungen werden teilweise wieder aufgehoben. Dieser Effekt wird Rebound genannt. Siehe: www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/oekonomische-rechtliche-aspekte-der/rebound-effekte